腰椎椎間板ヘルニアの病気になると、放っておいたら寝たきりになる原因になることがあります。

腰椎椎間板ヘルニアなどの運動機能の障害や加齢によって、筋肉や骨、関節などのの運動器の機能が低下することをロコモティブシンドローム(ロコモ)というのですが、それを改善する体操を動画を使って解説していきます。

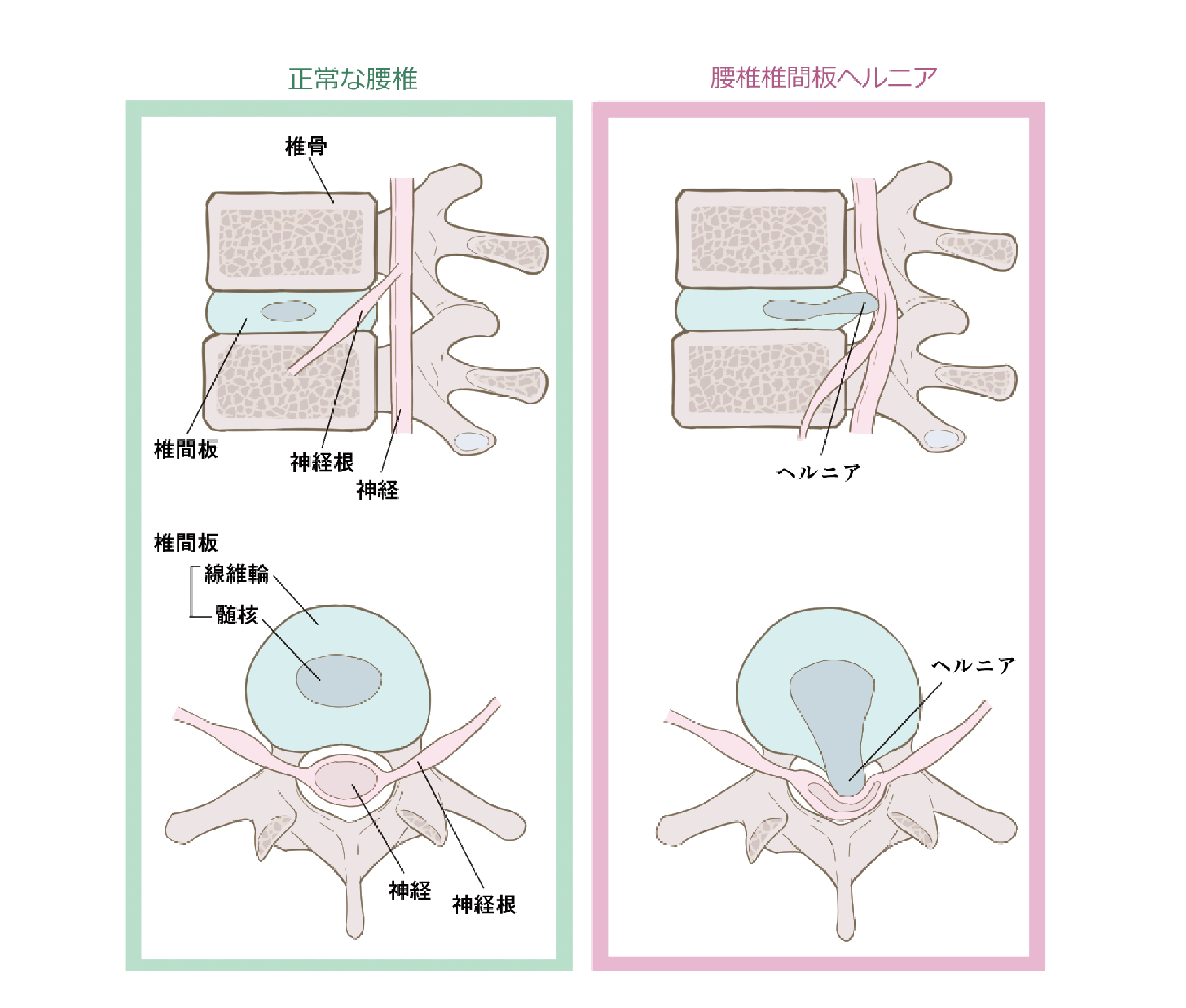

腰椎椎間板ヘルニアってどんな病気?

人間の腰の部分の腰椎と腰椎の間でクッションのような役割をしている、椎間板という軟骨があります。

椎間板は、線維輪というバームクーヘン状の線維軟骨性の層状組織でジェル状の髄核を包んでできています。

それが何らかの原因で椎間板に負担がかかることで、線維輪に亀裂が入って、髄核が飛び出した状態を、腰椎椎間板ヘルニアと言います。

飛び出した髄核で、脊髄の神経が圧迫されることで、腰やお尻から足の部分まで痛みや痺れの症状が発生します。

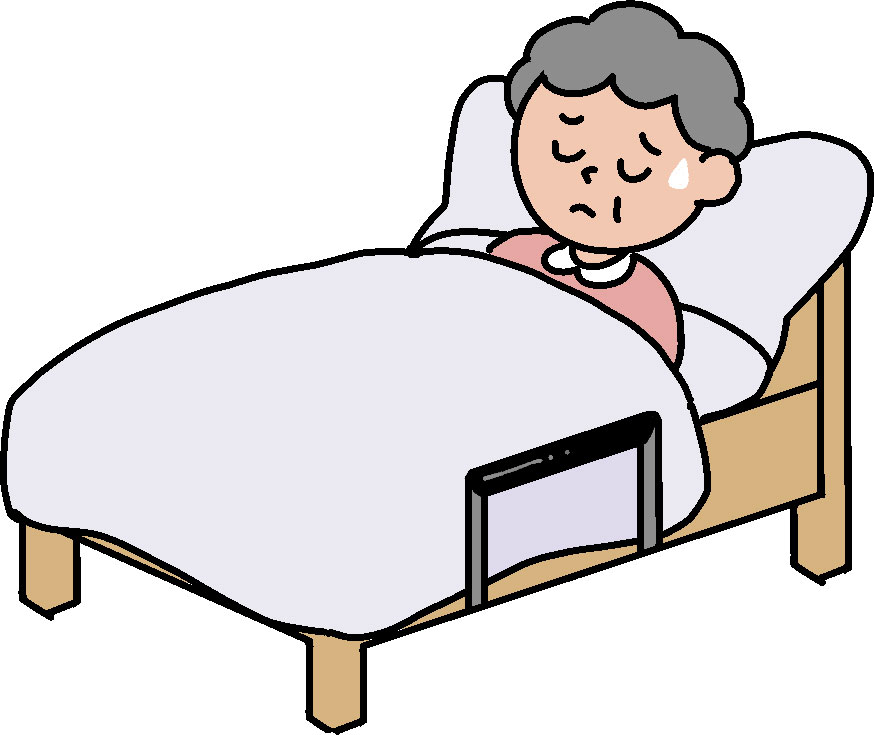

腰椎椎間板ヘルニアになると寝たきりになるリスクも

腰椎椎間板の障害は、加齢が原因であることが多く、椎間板の異常による腰やお尻かあら足にかけてのしびれで悩まれている人はたくさんいると思います。

腰椎椎間板ヘルニアだけでなく、骨粗鬆症による腰椎圧迫骨折も高齢者に大変多い疾患です。

このような症状を放っておくと、排尿障害や歩行障害、そしてゆくゆくは寝たきりになることもあります。

こういったことにならないように、早めに手を打つことが大切です。

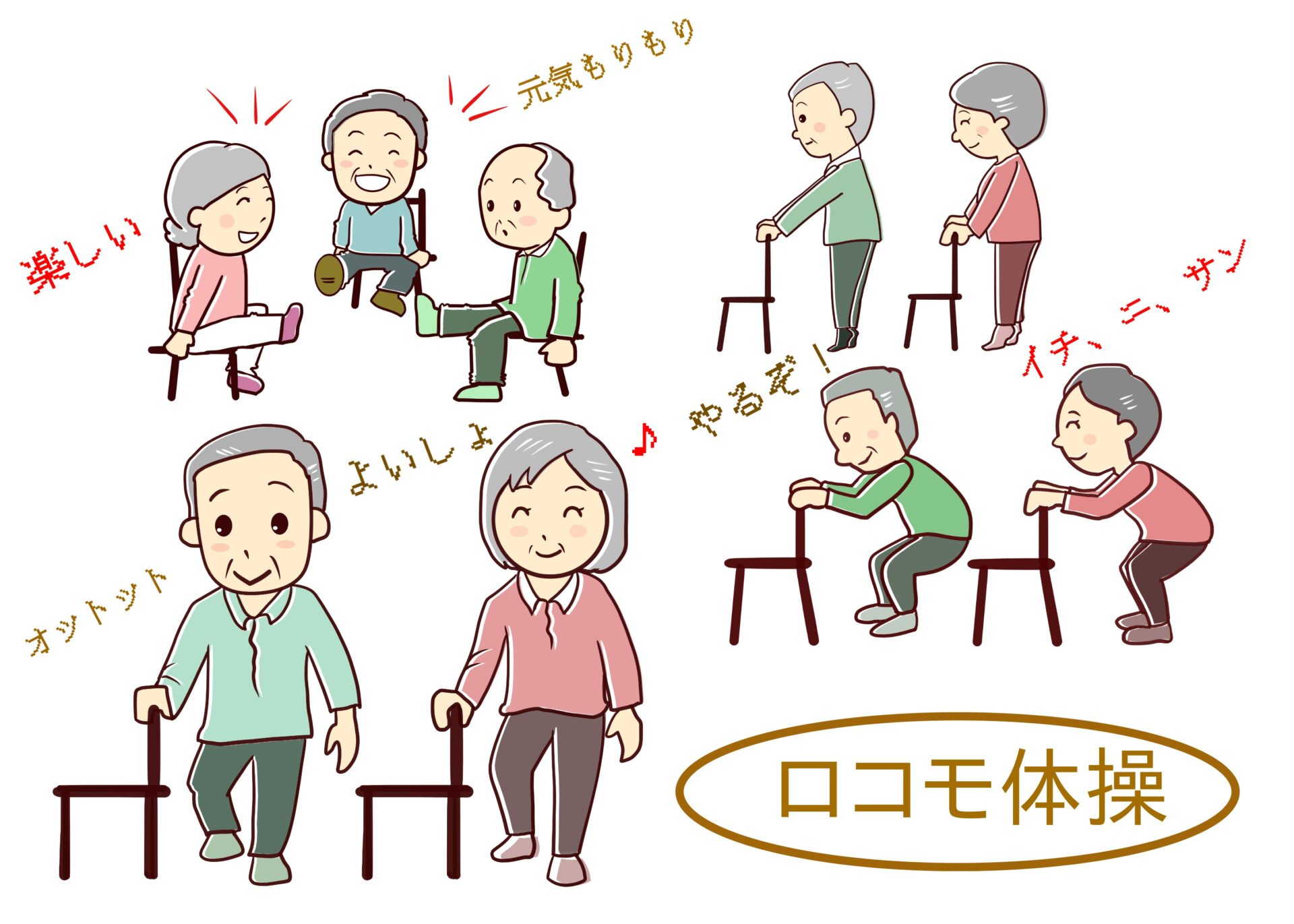

寝たきりの原因ロコモティブシンドローム

腰椎椎間板ヘルニアなどの機能障害や加齢などによって、神経の機能や、筋肉や骨、関節などの運動器の機能が低下して、要介護や寝たきりになる危険が高くなった状態を、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)と言います。

ロコモティブシンドロームのことを「ロコモ」と略して呼ぶことが多いです。

思うように体が動かなくなったことで、外出することが少なくなり、家に閉じこもることによって、さらに運動器の機能低下が進むことにもなって、転倒しやすくなったりして、けがをしたり骨折をしたりするリスクも高くなるという悪循環にもなりかねません。

2007年、日本整形外科学会は、これからの超高齢社会になる日本の将来を見据えて、ロコモという概念を提唱し、対策を呼び掛けています。

ロコチェック

ロコモティブシンドロームは、いち早く自分の運動器の機能低下に気が付いて、できるだけ早く進行を防ぐための運動の習慣を始めることが大切です。

ロコモかどうか運動器の衰えの判定を「ロコチェック」と呼びます。

ロコチェックには7つの質問があります。

- 家の中で滑ったりつまづいたりする

- 階段を上るときに手すりがいる

- 片足立ちで靴下が履くことができない

- 掃除機の使用や布団の上げ下ろしなどのやや重い仕事が困難

- 横断歩道を青信号のうちに渡るのが困難

- 15分以上続けて歩くのが困難

- 2kg程度の荷物を持ち歩くのが困難

ロコモを予防・改善する運動トレーニング

ロコモの予防のためには、運動器の機能向上とバランスの良い食生活が大事です。

特に、運動トレーニングを実践することで、転倒を少なくさせ、筋力強化訓練をおこなってサルコペニアを改善させること、そして、運動トレーニングによって、高齢者の膝などの関節痛の減少が期待できます。

ロコモーショントレーニング(ロコトレ)

.png)

ロコモーショントレーニング(ロコトレ)は、ロコモになるのを防ぐための、最小限で中心的な運動です。

ロコトレには、次の2つがあります。

- 開眼片脚立ち・・・バランス能力をつける

- スクワット・・・下肢筋力をつける。

開眼片脚立ち

https://youtu.be/CVpoxg8Y2dk

開眼片脚立ちの効果は次の3つです。

- 階段の上り下り

- つまづいたときの体勢の立て直し

- 段差を超えるときに必要な筋力が付く

開眼片足立ちの手順は次の通りです

- 壁や手すりの横で行います。

- 手を伸ばした時に壁に触れれる距離を保ちましょう。

- 片方の足で立ち、もう片方の足は90度に曲げます。

- 腰に手を当てた状態で30秒測定をスタートしてください。

- ④で30秒できなかった場合は、逆の足で測定をスタートしてください。※バランスを崩したら、早めに足を出しましょう

- 2回目でも30秒できなかったら、翌日に記録更新を目指しましょう。

スクワット

- 足を肩幅よりも少し広げて、つま先を30度くらいに広げましょう。

- お尻を後ろに引くように身体を沈めます

- ②を深呼吸するペースで5~6回繰り返します。

この体操を1日3回行いましょう。

ロコトレプラス

ロコトレにプラスすると良い運動と言われているのが、「ロコトレプラス」です。

ロコトレは2種類あります。

- カーフレイズ・・・かかとを上げたり下ろしたりを繰り返す動作

- フロントランジ・・・片足を前の方向に振り出して腰を沈める動作

カーフレイズ

カーフレイズはふくらはぎを鍛える体操です。

- 両手をピッタリ壁につけて、かかとをしっかりと上下に30回動かします。

- 10秒間休憩します。

- これを3セットしましょう。

フロントランジ

- 背筋を伸ばし、お尻をキュッと締めましょう。

- 息を吐きながら、お腹が凹んだ状態をキープさせます。

- 呼吸を続けます。

- ドローインしながら状態を引き上げましょう。

- 片足を大きく前に出して、息を吸いながら腰を落とします。

- 前に出した足のかかとに力を入れ、息を吐きながら元の位置へ戻る。

- 両足交互に1回。これを10回1セット行いましょう。

膝は90度になるまで曲げるのがポイントです。そして、つま先より前に膝が出ないように注意しましょう。

ロコモを進行させないための対策

ロコモの要因には、運動器の病気や運動器の痛み、そして運動器の能力の衰えなどがありますが、ロコモが進行すると生活活動や社会参加がしずらくなって、要介護になったり、寝たきりになってしまったりします。

ロコモになったと診断されたら、その原因を見極めて、状態に合わせた対処をすることが必要になります。

ロコモの対処法には次の6つがあります。

- 病気の予防

- 病気に対する薬物や手術治療

- 痛みや痺れに対処する治療

- 運動器の筋力やバランス力のトレーニング

- 栄養過多や栄養不足の改善

- 生活習慣病の予防や治療

ロコモの最大の嬉しい特徴は、回復することが可能なことです。ロコモにきちんと対処をすれば、また歩くことができるようになります。

まとめ

この記事では次の12個のことについてお話してきました。

- 腰椎椎間板ヘルニアってどんな病気?

- 腰椎椎間板ヘルニアになると寝たきりになるリスクも

- 寝たきりの原因ロコモティブシンドローム

- ロコチェック

- ロコモを予防・改善する運動トレーニング

- ロコモーショントレーニング(ロコトレ)

- 開眼片脚立ち

- スクワット

- ロコトレプラス

- カーフレイズ

- フロントランジ

- ロコモを進行させないための対策

腰椎椎間板ヘルニアなどの病気を患って、放っておくと寝たきりになることもあるのですが、ロコモーショントレーニング(ロコとれ)やロコトレプラスなどの体操をすることによって、また回復することができることがわかりましたね。

コモーションティブシンドロームという名称には、なじみがないかもしれませんが、腰椎椎間板ヘルニアになったり、またこれからの高齢者社会で、きわめて有効な運動になります。

そして、なんといても、ロコモは回復することが可能な疾患ですので、もしロコモになった場合には、ロコモを予防改善する運動を試してみてください。